Мы уже давно привыкли бояться бактерий, грибов, вирусов. Преимущественно, благодаря развитию медицины и фармакологии. С конца прошлого тысячелетия начало приходить понимание, что бактерия бактерии рознь, и бороться со всеми подряд — неправильно.

Чуть позже и грибы подтянулись. Оказывается, пользы в природе от них заметно больше, чем вреда. Миллиарды лет всё это уживалось в общем биоценозе и нашло-таки компромиссные варианты сосуществования. Теперь и до вирусов дело дошло. Похоже, и с ними не всё так просто.

Кто и зачем живёт в растениях?

Каждый знает, что растения состоят из стеблей, листьев, корней и цветков. Школьники, сдающие биологию, и некоторые садоводы в курсе, что всё это состоит из клеток и тканей.

Продвинутые садоводы имеют представление о том, что растения в почве сожительствуют-сотрудничают с грибами (микориза) и бактериями (азотофиксирующие бактерии на корнях бобовых). Самые пытливые знают, что многочисленные разнообразные грибы и бактерии живут и внутри растений на правах симбионтов. И уж совсем единицы знакомы с представлениями о микробиоте растения — живущих внутри него и на поверхности грибах, бактериях, археях, вирусах и прочей микроскопической живности.

Аналогично микробиому человека, у растений сообщество крошечной живности играет заметную роль в формировании иммунитета. Полезную роль эндофитных (живущих внутри растений) грибов и бактерий начали выяснять ещё в прошлом столетии.

Уже понятно, что они помогают растениям бороться с патогенами, защищая при этом своё жилище:

- вырабатывают аналоги фитогормонов,

- стимулируют растительный иммунитет,

- помогают растениям справляться со стрессовыми условиями (жара, холод, засуха, засоление и пр.).

Растение подкармливает их продуктами фотосинтеза. Работа по прояснению роли эндофитов в растениях в разгаре и её ещё непочатый край.

Вот, например, о пользе грибов: Грибы живут в ваших растениях — насколько это опасно и есть ли практическая польза?

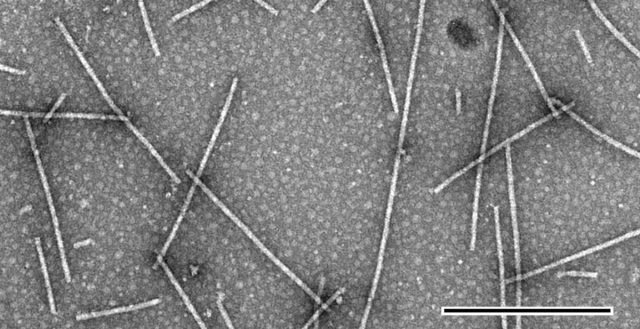

С вирусами сложнее. Видно их только в электронный микроскоп (очень уж маленькие) и зачастую, присутствуя в тканях растения, они никак себя не проявляют. Находятся там — и всё. Не пытаясь размножиться за счёт клеток, нанести какой-то ущерб или принести какую-то пользу. Иногда даже активность вирусов в растениях (то есть, воспроизводство) внешне на растении практически не отражается.

Вирусы, строго говоря, к микроживности отнести нельзя, они не живые. Так, куски нуклеиновых кислот в оболочке. Вироиды — даже без оболочки, при этом действуют очень похоже.

Что уже понятно про вирусы в растениях?

Вирус, если упрощённо, представляет собой ДНК или РНК в белковой, иногда ещё и жировой оболочке. По размеру средний вирус примерно в сто раз меньше средней бактерии, под световым микроскопом его не видно.

Вирусы есть везде: в воздухе, в воде, в живых организмах, в почве, на всех поверхностях. В растениях срезанных, срубленных, перегнивающих они тоже никуда не пропадают, сохраняясь просто в неактивном состоянии. Мало этого, некоторые из них способны мигрировать из одних организмов в другие, например, из грибов в растения и обратно. Но чаще всё же вирусы приспособлены к какому-то одному виду растений. Для человека и животных вирусы грибов и растений не опасны.

Понятно, что убить вирус нельзя. Он же неживой по определению — как его убить? Убить, по сути, означает — прекратить все жизненные процессы. А у вирусов некое подобие жизненных процессов наблюдается только в момент активного воспроизводства внутри живой клетки. Поэтому вся борьба с вирусными заболеваниями стоит на способах остановки размножения вирусов внутри живой клетки.

Вирусы, которые находятся вне живых клеток, разрушаются со временем под действием солнечной радиации, высокой температуры и других факторов. Некоторые — через несколько минут, некоторые сохраняют целостность годами. Разрушение наружной белковой оболочки фактически дезактивирует вирус. Но они постоянно поступают во внешнюю среду из заражённых живых организмов. Наиболее изучены вирусы, вызывающие заболевания у людей, с растительными обстоит похуже.

В живом растении вирус извести искусственным путём невозможно в современных реалиях. Положение осложняется тем, что однозначно определить, вирусное ли заболевание у растения или комплекс других можно только в лаборатории. Очень уж много похожих симптомов.

Подробнее о симптомах вирусных болезней в материале: Вирусные заболевания рассады и взрослых растений

Внутрь растения вирус, оказавшийся на поверхности, проникнуть не может, если нет повреждений. Как правило, переносчиками являются листогрызущие насекомые и те, что питаются соками растений. И садоводы, которые не стерилизуют инструменты после работы с заражёнными растениями.

Самый надёжный борец с вирусами пока — естественный иммунитет. У него много всяких разнообразных механизмов, с помощью которых он способен остановить воспроизводство вирусов в живой клетке. Некоторые из этих способов относительно изучены, но применить их получается пока только в лабораторных условиях.

Что делать с вирусами садоводам?

В целом, общий вывод для садоводов такой: повышаем всеми возможными способами иммунитет растений, а дальше они сами должны справиться. Теперь о том, как повысить иммунитет растений.

Тут всё, как и у людей:

- не баловать,

- закалять,

- не перекармливать, особенно, азотными удобрениями,

- защищать от болезней и вредителей только в случае превышения порога вредоносности (лёгкие заболевания — аналог прививки у людей).

Максимально разнообразное окружение тоже хорошо стимулирует иммунитет.

Как уже упоминалось, помогают растительному иммунитету самые разные эндофитные микроорганизмы, живущие внутри растений. Не надо их лишний раз травить всякими разными препаратами. А для того, чтобы они заводились, растения потребуется выращивать на живой, то есть, богатой самыми разными микро- и макроорганизмами почве. Сидерация, использование компоста, травяных настоев — в помощь!

Чтобы познакомиться с живой почвой поближе, прочтите нашу статью: Жизнь под землей — всё о почвенных грибах

Хороший помощник садоводам — генетическое разнообразие растений. То есть, если из года в год выращивается исключительно один и тот же сорт, патогенному вирусу очень легко к нему приспособиться и при первой же возможности мигрировать на соседние, генетически аналогичные растения. Этот вариант наиболее распространён при промышленном выращивании односортовых и одновидовых растений.

Если же высаживать разные сорта, особенно генетически отдалённые (например, давно обжившийся в России сорт огурца «Муромский» и сорт длинноплодного огурца «Китайский Дракон»), весьма вероятно, что при заражении вирусом пострадает только один сорт.

Признаки, которые должны насторожить:

- мозаичная неравномерная окраска листьев, особенно у табака, томата, картофеля, свёклы;

- хлороз — пожелтение листьев целиком или частично;

- некроз — отмирание тканей листа, стебля, плода;

- деформация растений — неестественная морщинистость листьев, искривление побегов;

угнетение роста, увядание; - пестролепестность чаще встречается у тюльпанов, гладиолусов.

Если на растении замечены несколько из перечисленных симптомов, вероятность вирусной инфекции высока. По-отдельности это всё может быть и признаками других заболеваний, повреждений, недостатка или избытка микроэлементов.

В любом случае придётся дезинфицировать все режущие инструменты, стимулировать иммунитет растения. Когда спасать уже нечего, растение лучше сжечь.

Применение вирусов

Вирусы растений ещё не сказать, чтобы хорошо изучены, но применение некоторым уже нашлось. Способность вирусов проникать внутрь клетки и взаимодействовать с геномом активно используется как при генной терапии растений, так и при редактировании генома.

Мифы о ГМО мы развеяли в статье: ГМО ваш друг: чем генно-модифицированные овощи лучше обычных

Вирусы, поражающие агрессивные сорняки, применяются в качестве биогербицидов. В ослабленной форме они используются в качестве «прививки» для растений. А ещё оказались востребованными в декоративном цветоводстве.

Историю с пестролепестными тюльпанами, породившими дикую спекуляцию в XVII веке в Голландии, большинство цветоводов, наверное, знают. Тюльпаны с дизайнерской раскраской — «перьями» и «сполохами» продавались по совершенно безумным ценам, поскольку были редки и недолговечны. То, что виноват в этой красоте вирус, выяснилось только в ХХ веке. На сегодняшний день вирус, в основном, изжили, а перистая окраска у цветков — результат селекции.

Абутилон, хорошо знакомый цветоводам как комнатный клён, имеет свой собственный вирус, придающий солнечную мозаичность листьям. Негативного влияния на здоровье растения в целом не замечено, и вирус спокойно живёт в сортах абутилона «Томпсони» (Abutilon ‘Thompsonii’) и «Голд Даст» (Abutilon ‘Gold Dust’).

Пестролепестные камелии также обязаны вирусу светлыми пятнышками на розовых и малиновых цветках, а также жёлтыми пятнами на листьях (не всегда). Сорта «Юки-Комачи» (Camellia ‘Yuki-komachi’), «Элеганс» (Camellia ‘Elegance’) и «Алоха» (Camellia ‘Aloha’). На общем здоровье растения никак не отражается.

Вирус мозаики огурца, который заражает многие растения, придаёт пестроту лепесткам диких фиалок, тоже без видимого вреда растению. Такие фиалки широко распространены в Арканзасе, США. Этот же вирус присутствует в размножаемом черенками сорте колеуса «Алабама» (Coleus ‘Alabama’), придавая красивый жёлтый рисунок листьям. У других колеусов этот вирус приводит к задержке роста, мозаике и общей потере декоративности. Ну, и для огурцов он совершенно нежелателен.

Красивую окраску листьев, состоящую из жёлтых пятен и жилок, демонстрируют сорта мяты «Голден Джинджер Минт» (Mentha ‘Golden Ginger Mint’) и «Эмеральд Минт» (Mentha ‘Emerald Mint’). Тоже вирусы постарались без ущерба для общего состояния растений.

Цветоводам стоит иметь в виду, что некоторые пёстроокрашнные декоративные растения могут быть носителями вирусов. Разумная осторожность приветствуется.